Nature communication:干扰素在胃肠道损伤修复中的关键作用

来源:生物谷 2021-05-27 15:07

2021年5月25日讯/生物谷/BIOON/---美国新泽西州立大学在Nature communication杂志上发表了题为"Critical role of interferons in gastrointestinal injury repair"的文章。溃疡性结肠炎的病因目前知之甚少,可能涉及黏膜免疫系统和肠道共生细菌之间复杂的相互作用,细胞因子是重

2021年5月25日讯/生物谷/BIOON/---美国新泽西州立大学在Nature communication杂志上发表了题为"Critical role of interferons in gastrointestinal injury repair"的文章。溃疡性结肠炎的病因目前知之甚少,可能涉及黏膜免疫系统和肠道共生细菌之间复杂的相互作用,细胞因子是重要的交叉调节因子。在此,作者利用干扰素受体缺陷小鼠的葡聚糖硫酸钠(DSS)急性肠损伤模型,研究I、III型干扰素(IFN)在急性结肠炎的发生、发展和消退中的作用。这些数据强调了IFNs的多效性,并表明这些关键的抗病毒细胞因子也支持急性结肠损伤后的上皮再生。

图片来源:https://doi.org/10.1038/s41467-021-22928-0

慢性肠道稳态紊乱伴随着异常的免疫和炎症反应是炎症性肠病(IBD)的病理生理基础,如溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(Crohn's disease)。炎症性肠病的病因仍不清楚,可能涉及多种环境和遗传因素。这一系列疾病的不同表现可能反映了IBD的多因素性质,并突显了为目前治疗无效的IBD患者亚群开发新的治疗方案的必要性,目前的治疗方法包括免疫抑制剂和类固醇。虽然这些疾病被描述为"炎症"状态,但不清楚这种慢性炎症状态是如何触发和维持的。目前的观点是基于这样的假设,即粘膜屏障上正在进行的炎症是由胃肠道(GI)微生物和/或它们的产物驱动的。然而,目前尚不确定是异常的炎症反应导致胃肠道屏障破坏,还是粘膜屏障完整性障碍是IBD的始发触发因素。肠上皮细胞(IECs)不仅是维持屏障完整性和抗菌防御的关键细胞,而且在调节粘膜免疫中起着不可或缺的作用,因此引起了人们的关注。因此,IBD中观察到的慢性炎症也可能是上皮屏障修复缺陷而不是原发免疫功能障碍所致。此外,IBD与结直肠癌(CRC)发病率增加的关系也突显了这一屏障表面免疫和上皮细胞之间相互作用的失调,以及阐明UC潜在病因的必要性。为此,已经建立了几种小鼠模型来研究炎症诱导的大肠癌和结肠炎。其中,健壮、重复性好的偶氮甲烷/葡聚糖硫酸钠(AOM/DSS)模型被用于研究炎症诱导的大肠癌,DSS模型被用于研究急性结肠炎。使用这些模型的研究已经确定了几种在DSS诱导的损伤后促进粘膜愈合的重要细胞因子和生长因子,包括IL-22和IL-33。

干扰素代表由三种不同类型组成的细胞因子家族:I型(主要是干扰素-α/β)、II型(干扰素-γ)和III型(干扰素-λ)。II型干扰素是一种重要的免疫调节剂,对许多微生物感染具有抵抗力,而I型和III型干扰素最受欢迎的是它们限制病毒感染的能力。这些作用是它们的信号转导级联的直接结果,信号转导级联是在每种干扰素类型与其独特的受体复合体结合后启动的。I型和III型干扰素最初被认为是功能冗余的,因为它们在干扰素敏感细胞中上调了类似的干扰素刺激基因(ISG)。此外,两者都具有促进细胞凋亡和抑制细胞增殖的作用。尽管如此,最近的体内研究已经开始揭示I型和III型干扰素在抗病毒和抗微生物防御中不同的、互不重叠的功能。例如,已有研究表明,在成年小鼠的小肠中,i型ifns作用于固有层内的细胞,而ii型ifns作用于上皮细胞,而ifns的作用在成年小鼠的小肠中是分区化的,i型ifns作用于固有层内的细胞,Ⅲ型ifns作用于上皮细胞。此外,还观察到了对I型或III型IFN反应的ISG诱导的动力学和大小的差异。

I型和III型IFN的多效性以及微生物产物和损伤相关信号的诱导表明,它们在IBD中的表达可能是异常的,因此可能参与了慢性炎症状态的形成。最近的几项研究也指出了干扰素作为胃肠道稳态的重要调节因子的潜在作用。DSS诱导的结肠炎中的I型干扰素信号限制了上皮损伤的严重程度。据报道,III型干扰素具有抗致病作用。虽然I型和III型IFN在肠炎时的急性炎症反应中的重要性已经被研究,但它们对粘膜愈合的潜在贡献仍未被探索。

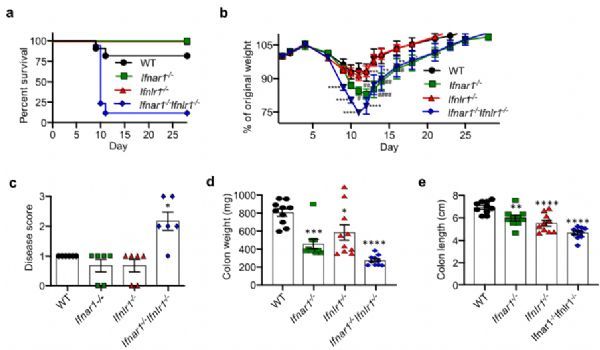

Ifnar1-/-小鼠对DSS治疗的敏感性增强

图片来源:https://doi.org/10.1038/s41467-021-22928-0

在这里,作者报告了I型和III型干扰素信号的联合丢失增加了对DSS诱导的结肠炎的易感性。双IFN受体缺陷小鼠肠上皮细胞增殖能力受损,导致结肠组织修复效率低下,与DSS诱导的死亡率相关。用骨髓嵌合小鼠进行的实验表明,在DSS诱导的损伤后,上皮或造血室中的IFN信号足以支持肠粘膜上皮细胞的再生,并将小鼠从致死性疾病中拯救出来。此外,表皮生长因子受体(EGFR)信号转导,尤其是EGFR配体双调节蛋白(AREG)的干扰素依赖表达,被认为是肠上皮再生和粘膜屏障重建的关键途径。这项研究揭示了干扰素信号在支持急性结肠损伤后肠上皮再生中的意想不到的作用。因此,I型和III型IFN在胃肠道内的分区和协调作用不仅对有效的抗病毒保护具有重要意义,而且在维持粘膜屏障动态平衡方面也起着重要作用。

总体而言,该研究揭示了I型和III型干扰素在促进肠损伤后上皮再生方面的意想不到的作用。IFNs在肠粘膜表面的这种新功能是由它们上调AREG的能力驱动的,从而促进上皮屏障的恢复。通过加强粘膜表面的修复,I型和III型IFN可以减轻DSS介导的结肠炎,因此可能是治疗炎症性疾病(如IBD)的一种新的选择。(生物谷 Bioon.com)

参考资料

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

87%用户都在用生物谷APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->