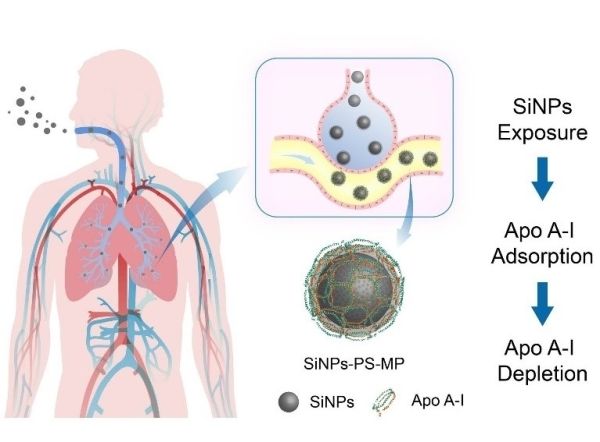

纳米二氧化硅毒性机制研究获进展

中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室宋杨课题组在纳米二氧化硅的毒性机制研究中取得进展。相关研究成果以Serum apolipoprotein A-I depletion is causative to silica nanoparticles-induced cardiovascular damage为题,发表

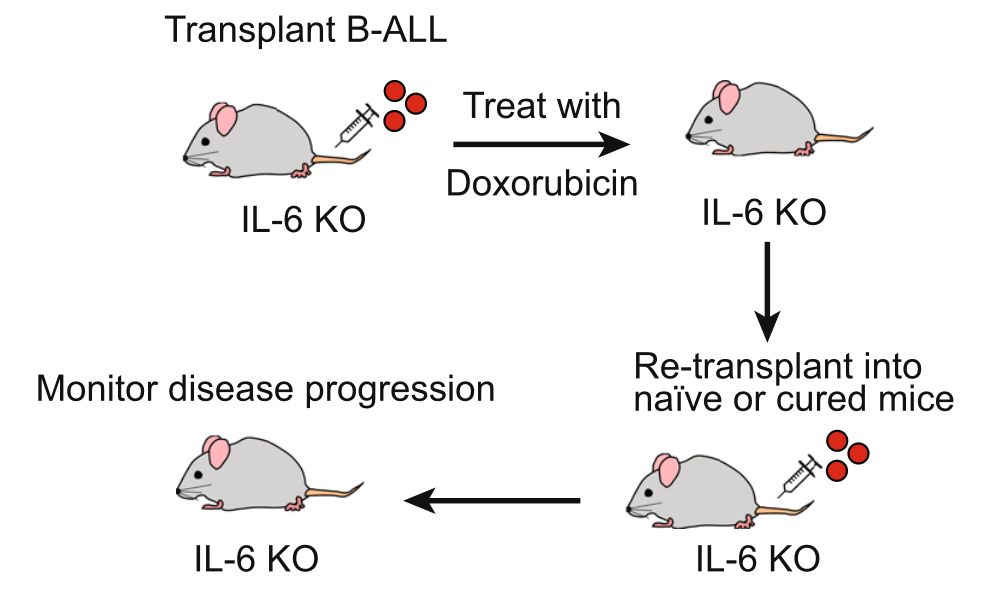

Nature子刊: 微环境IL-6抑制细胞毒性化疗产生的抗癌免疫反应

细胞毒性化疗药物主要通过DNA损伤诱导肿瘤细胞凋亡发挥作用,尽管这些药物引起的炎症可以刺激抗癌免疫反应。目前尚不清楚控制这些明显效应和限制体内dna损伤介导的细胞死亡免疫原性反应的机制。

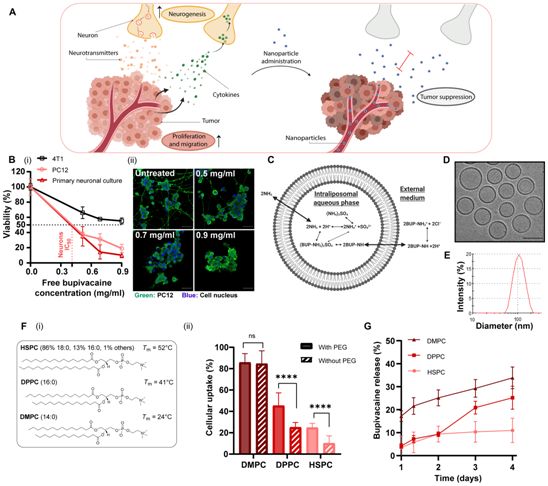

Science子刊:利用携带麻醉剂的脂质纳米颗粒靶向肿瘤微环境中的神经元可减少乳腺癌进展和转移

在一项新的研究中,以色列理工学院沃尔夫森化学工程学院的Avi Schroeder教授和博士生Maya Kaduri及其团队开发出一种基于靶向神经系统的镇痛脂质纳米颗粒(analgesic nanoparticle,具有镇痛作用的脂质纳米颗粒)的治疗乳腺癌的创新方法。相关研究结果发表在2021年10月6日的Sc

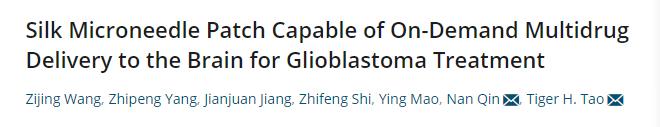

我国科学家研制出用于治疗脑胶质瘤的蚕丝蛋白颅内植入式可降解微针贴片

围绕以脑胶质瘤为代表的重大脑疾病临床治疗中对颅内植入式医疗器械的迫切需求,我国科学家团队创新性地开发出基于蚕丝蛋白的异质、异构、可降解微针贴片,相关成果于近日以题为“Silk Microneedle Patch Capable of On-Demand Multidrug Delivery to the Brain for Gliob

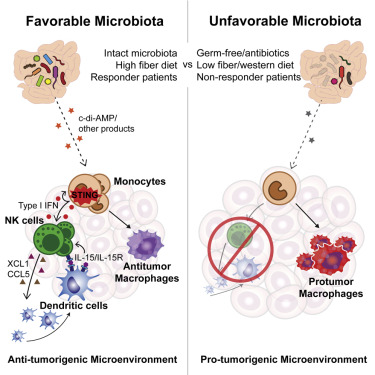

Cell:科学家发现微生物群重塑肿瘤微环境的新机制

近期,美国国家癌症研究所(National Cancer Institute)的研究团队发现肠道微生物群可通过影响单核吞噬细胞系统重塑肿瘤微环境。该研究在《Cell》上发表,题为:Microbiota triggers STING-type IFN-dependent monocyte reprogramming of the tum

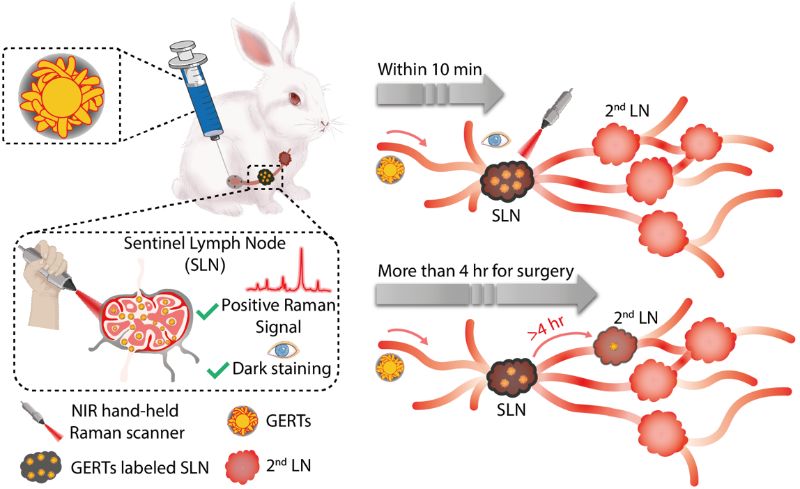

科研人员在兔模型上实现拉曼探针术中前哨淋巴结的准确定位和微创手术

前哨淋巴结 (Sentinel lymph node, SLN) 是恶性肿瘤发生淋巴转移的第一站淋巴结,对恶性肿瘤区域淋巴结的转移情况及指导淋巴结清扫具有重要意义。通过前哨淋巴结活检可以在保证肿瘤安全性的同时,有效避免不必要的大范围淋巴清扫,减少淋巴水肿、感觉障碍等诸多并发症。随着诊断技术的发展,筛查的普及,目前临床中应用的前哨淋巴结定位技术包括染料法、放射

葛兰素史克消费保健品与微医达成战略合作,助力农村基层医疗骨骼健康管理

近年来,国家对骨骼健康问题高度重视,《" 健康中国 2030”规划纲要》中提出,推进全民健康生活方式行动,开展健康骨骼等专项行动。

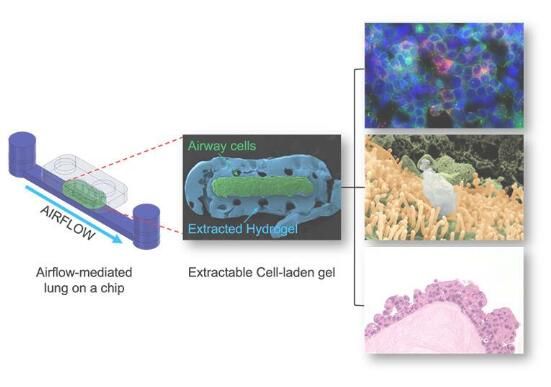

Adv Mat Technol:新型微流体设备或能帮助理解空气污染影响机体肺部健康的机制

来自多伦多大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新技术,其或能将微流体设备与新型气流系统结合从而来模拟肺部气道;该技术或能使得科学家和工程师们进行颗粒暴露实验从而来检查空气污染对机体呼吸系统健康的病理学影响效应。

PNAS: Roe诱导的干细胞微囊用于炎症性肠病的治疗

间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSCs)对多种免疫细胞发挥调节作用,是治疗炎症性肠病的一种有前途的治疗方法。然而,它们的治疗效果受到营养供应不足、免疫系统攻击和靶部位蓄积低等因素的限制。

研究人员利用金属纳米粒子研发定位成像药物载体

据韩国科学技术院(KAIST)消息,该学校生命化学工学院研究团队利用重金属和蛋白质相互作用成功研发金属纳米粒子的合成技术,同时利用该技术研制出定位成像的药物搭载体。现有的物理化学方法合成金属纳米粒子难以在生物体内使用。普遍研究方向是通过生物技术将还原力强的蛋白质对金属纳米粒子进行生物合成。但进行生物合成的微生物对金属种类和浓度限制较多